炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルと栄養素はありますが、、、その中でも現代人が第一に補うべき栄養素はタンパク質です。タンパク質は人体組織の生成・維持に欠かすことのできない最重要栄養素です。

実はタンパク質が不足することでもこれらの症状を引き起こします!

・疲れやすい

・肩こりや首こり

・腰痛

・体調を崩しやすい

・集中力が続かない、やる気が起きない

體に現れる症状もそうですが、心理的な不調までもがタンパク質不足が原因になってしまうのは驚きの事実ですよね。

この記事ではタンパク質の中でも”機能タンパク質”というあまり親しみがないけれど重要な役割についてお伝えしていきますが、その前にタンパク質について見ていきましょう!

目次

・タンパク質について

・機能タンパク質ー①酵素

ⅰ)消化酵素

ⅱ)代謝酵素

ⅲ)食物酵素

・機能タンパク質ー②神経伝達物質、ホルモン

・まとめ

タンパク質について

まず、一言に”タンパク質”と言っても構造タンパク質と機能タンパク質の二種類に大きく分けられます。筋肉や皮膚などの體を構成しているのが構造タンパク質。消化をし、物を運んだり、化学反応、機能調整に関わるのが機能タンパク質です。

構造タンパク質=體の構成成分

・コラーゲン(骨、皮膚、歯、爪、毛髪等)

・細胞構成タンパク質(筋肉、皮膚、内蔵。神経細胞等)

・核タンパク質(DNA、RNAの材料)

機能タンパク質

・代謝・消化酵素

・抗体

・化学物質(ホルモン、神経伝達物質:アドレナリン、インスリン、成長ホルモン等)

・栄養素や酸素の運搬(ヘモグロビン)

*構造タンパク質、特にコラーゲンや骨については別の記事がありますのでこちらをご参照ください。

タンパク質が必要な理由として、筋肉や内臓、皮膚や髪の毛などがタンパク質で出来ているからと考えている方は多いのではないでしょうか。確かにイメージしやすいそれらの組織はタンパク質が主な原料になっています。不足すると體を作っている骨や、筋肉、内臓などの材料が足りなくなってしまうので、その役割も非常に大切です。

しかし、タンパク質には他にも重要な役割を果たしています!それが機能タンパク質としての役割!タンパク質は體の中でそれぞれ重要な機能を担っており、それらの相互作用によって生命活動に必要なあらゆることを可能にしています。多種多様なタンパク質が毎日働いているおかげで、食べる、ものを見る、歩く、考えるのはもちろん、呼吸するといったことができています。

【機能タンパク質 ①酵素】

體の中では常に化学反応が起きています。

食べたものを消化・吸収した栄養をエネルギーを変えること、體内の有害物質(老廃物)を処理し尿などと一緒に排泄する反応、體の成長、免疫反応、體の調節機能なども化学反応によるものです。食べたものが魔法のようにパッと必要なものになってしまうなんてことはないですし、何もしなくても生きている訳ではありません。口にした食品を分解し合成しなおす(様々な化学反応)という過程を得ることで初めて體は機能します。私たちが生きていくためには、無数の化学反応を一瞬の休みもなく続けなければならないのですが、この化学反応は簡単に起こせる訳ではありません。それぞれの化学反応を引き起こすために触媒としてタンパク質が必要です。そのタンパク質が酵素なのですが、酵素はそれぞれ特定の反応しか触媒することが出来ません。 (触媒:化学反応のお手伝い)

化学反応というものは、生物の細胞が生きている環境、すなわち40℃以下の温度、水という溶媒、中性のpHなど、いわゆる穏やかな条件下では、非常に進行しにくいものである。

生物体内で行われている化学反応のうちのかなり単純なものでさえ、試験管内でまねるのはやさしくない。

たとえば、胃の中で毎日行われているタンパク質の消化(加水分解)を酵素なしで試験管内で行わせるのはたいへんである。

胃液に含まれるよりも100倍も濃い塩酸の中で、一昼夜も100℃くらいに熱し続けなくてはならない。

ましてや生体成分の合成のように複雑な化学反応を試験管内で完璧(かんぺき)にまねることなど不可能である。

ところが生物では、無数の複雑な化学反応が互いに組み合わさりながら、みごとな秩序をもって、すばやく進行している。

このようなことができるのは、一つ一つの化学反応が、それぞれきちんと定められた酵素によって導かれているからである。

引用:https://kotobank.jp/word/%E9%85%B5%E7%B4%A0-62551

體の中で行われているタンパク質の消化という単純な化学反応でさえ、上記引用のように一筋縄ではいかないのです。そのため、人の體内には約5,000種類もの酵素があると言われています。酵素といえば、食べ物の消化に必要なイメージを持つ人も多いかもしれませんが、それは酵素のはたらきの1つにすぎません。酵素は大きく消化酵素と代謝酵素に分けられます。

消化酵素と代謝酵素は体内で合成されますが、もう1つ、外部から食べ物から取り入れる「体外酵素」があります。「消化酵素」「代謝酵素」「食物酵素」の3種類がそれぞれ、どのような働きをするのでしょうか。

消化酵素

消化酵素は食べた物を分解し、消化・吸収を促進する酵素の総称です。

胃や膵臓、小腸など消化器官から分泌され食べ物の分解・消化を行い、体に取り入れた食べ物を吸収しやすくする重要な働きをしています。各消化器官に存在する消化酵素ですが、消化の段階によって分泌される酵素は違います。消化酵素には、主に次のようなものがあります。

・アミラーゼ:唾液や膵臓に含まれる炭水化物分解酵素

炭水化物(ご飯・パンなどのでんぷんやグリコーゲン)をブドウ糖に分解する役割を果たしています。

・ペプシン(プロテアーゼ):胃液に含まれるタンパク質分解酵素

ペプシンによってタンパク質がうまく分解・消化されないと、小腸や大腸で未消化物が停滞してしまいます。未消化物が停滞すると、悪玉菌が増殖したり毒素が排出されたりし、体へ負担がかかってしまいます。

・リパーゼ:膵液に含まれる脂肪分解酵素

食物から摂取した脂肪は消化の過程で胆汁と混ざりあい、リパーゼによって分解が進められます。分解された脂肪は脂肪酸という物質に変わり、血液に乗って体のエネルギー源になります。

・他マルターゼ、トリプシンなど

代謝酵素

代謝酵素は吸収された栄養を体の細胞に届けて新陳代謝をよくしたり、細胞の修復やエネルギーを生み出したりしています。

人が活動するためにはエネルギーは必要です。そのエネルギーの源になるのがATPです。ATP(アデノシン3リン酸)は、24時間作られては消費されることを繰り返しています。人間の場合、1日に作られるATPの量はなんと、体重と同じくらいです!そのために必要とするカロリーは消費カロリー全体の半分近くにも達すると言われています。運動はもちろん、呼吸、細胞中での化学反応の進行、嗅いや味を感じるなど、あらゆることにATPは用いられます。このATP合成や分解も、酵素反応によって行われています。これも一つの代謝酵素の働きです。

呼吸をする、運動をする、けがを治す、細胞分裂させる、老廃物の排出、肌のターンオーバーを行うなど、人の生命活動のあらゆる場面で数々の代謝酵素が働いています。このように、体内に吸収された栄養素を実際に働かせるのが代謝酵素です。代謝酵素により、全身の機能を安定させ、新陳代謝をよくしています。

食物酵素

食物酵素は、食べ物に含まれる酵素のことです。食物酵素の働きは大きく三つあります。

・消化を助け、体内の消化酵素の無駄遣いを防ぐ

・消化酵素を節約することで、代謝酵素の量を増やす

・代謝酵素の働きをサポートする

食物酵素が含まれる食べ物は、生野菜、生のフルーツ、味噌や納豆、ぬか漬けなどの発酵食品などです。よく酵素ドリンクが體にいいと巷で言われていますよね!酵素ドリンクが體にいい、特定の食材の食べ合わせが良いと言われているのは、この「食物酵素」としての働きがあるからだったのですね。

酵素の役割は多岐にわたり、食べ物の消化はもちろん、體の機能の修復や新陳代謝などを行うために日々働いています。神経系の活動,物質の輸送,免疫反応などもタンパク質が行っており、酵素は命を維持するために欠かせない存在です。

【機能タンパク質 ②神経伝達物質・ホルモン】

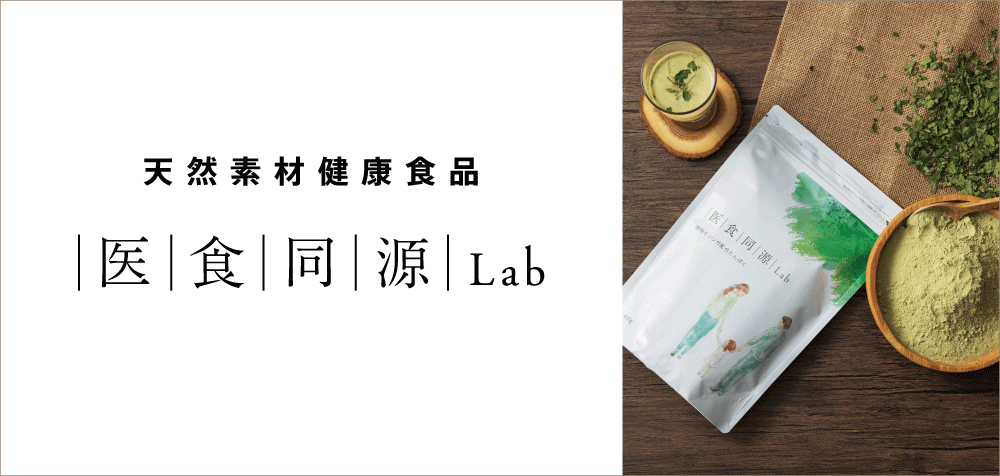

セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンやアセチルコリンなど一度は耳にしたことがありますか?これらの化学物質は脳内では神経伝達物質として働いています。また、ホルモンとして體の各器官から分泌され全身の機能を調整しています。神経伝達物質、一部のホルモンの材料はタンパク質(アミノ酸)からなっています。そのためタンパク質が不足すると、神経伝達物質が脳内で普段のように作られず働きも鈍くなってしまいます。タンパク質が材料の化学物質の中でも重要なものをいくつか見ていきましょう。

不調の具体的な症状としては集中力が持続しない、筋力が衰えてくる。睡眠がうまく取れないなどで悪循環が生まれ、化学物質の働きも鈍くなっていくので、集中力が持続せずストレスにも敏感になります。特に、成長期の子どもにとってタンパク質は脳の発達に大きな影響を及ぼします。脳の働きや成長を司るのは神経細胞です。脳は無数の神経細胞がつながって形成されており、神経細胞もタンパク質で出来ていることも併せて覚えておきましょう。

一見、食事とは関係なさそうな心身のトラブルも、実は食生活の偏りから起きるタンパク質不足が原因となっていることもあります。

まとめ

健康な人でさえ多くのタンパク質を日々必要としています。現在、不調が現れている人は、長年のタンパク質不足が積み重なった結果かもしれません。今まで不足してきた分を補わなければならないので、健康な人よりもしっかりタンパク質を摂っていく必要があるのは想像に難くないでしょう。痛みを抱えている人、成長期の子供、激しいスポーツをしている人はタンパク質の消費が激しいので必要量をしっかり摂取していくことが必要です。

今回ご紹介してきたように、タンパク質は生命が存在・活動するための大前提な物質です。

下記のような傾向がある方は體の機能が潤滑に働いていない可能性があります。一度、タンパク質不足を疑ってみるといいと思います。

・ダイエット中、食事は常に低カロリーを意識

・忙しさを理由に簡単に食事を済ませてしまう

・運動しても体力がつかない

・疲れやすく、疲れが取りにくい

・集中力が続かない

・肌が荒れ、ハリがないなどの肌のトラブルが起こりやすい

・眠りにつくまで時間がかかり、眠りが浅い。

・朝起きたときに体が重怠く、スッキリしない

・体調を崩しやすい、風邪をひきやすい

・おならや便、汗がくさい。

・便秘になりやすい。

・太りやすい

・頭痛を感じることが多い。

・肩こりや首こりが長期間続いている。

・体がむくみやすく、夕方には靴やズボンがきつく感じる。

・手足が冷たい。

*これらの症状は筋拘縮との関係も深いです。筋拘縮とは、硬く縮こまった筋肉のことで血流を圧迫します。血流を阻害するので、栄養が細胞に届きにくくなり、浮腫みや冷えなども引き起こします。栄養改善だけでは體の変化がいまいちという方は筋拘縮にアプローチすることで進展が望めます。