精神疾患に影響を与える食事の重要性

自分の子どもが何らかの精神疾患(統合失調症、うつ病、ADHD:注意欠陥・多動性障害、学習障害、発達障害など)にかかったとき、親御さんは「私の育て方が間違っていたのだろうか」と自責の念に駆られることが多いです。親御さんのいう「育て方」の定義にもよりますが、道徳的な意味での育て方が間違っていたという意味でなら、答えはNOでしょう。

親である前に人としてどうなのかというタイプの親であった場合、子どもを虐待していたり、育児放棄していたりと、その育て方が原因で子どもが精神疾患を発症することもあるでしょう。しかし、ほとんどの親御さんは、子どもにたっぷり愛情をかけて育てていらっしゃるので問題はないはずです。

ただ、そういう一般的な親御さんでも、”食事の重要性”をまったく認識しておらず食育という意味での育て方が間違っていたという意味でなら、答えはYESです。

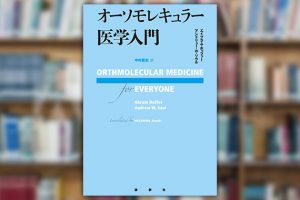

食事の重要性は理解していても、その実践方法が間違っている人が本当に多いようです。世界の人口70億人のうち20億人が肥満症と言われている現代社会において、ホモ・サピエンスが本来食すべき適正な食事を理解している人が圧倒的に少ないのではないでしょうか。

食事の重要性に気づけない親

食事だけが精神疾患の発症要因ではないですが、大きな要因の一つであることに疑いの余地はありません。もちろん、「お母さん、あなたの食育が間違っていたからお子さんにこのような不幸を招いたのです。」などと決してストレートには指摘しませんが、少なくとも、食事に関する無知については、認識を改めてもらう必要があると考えています。

子どもの欲しがるままに”甘いもの”を与えていたり、牛乳をたっぷり飲ませているお母さんには、食事改善のアドバイスをさせていただいています。

このように、議論に熱を帯びてくるお母さんがたまにいらっしゃいます。こういう人にとっては、わが子が精神疾患を発症したのは、「遺伝の影響」もしくは「もっと精神病理的に根深い何かが、先天的にあったからだ」などと言われるほうが楽なのでしょう。

要するにドーパミンの刺激を得る手段が、お菓子なのかお酒なのか、あるいは人によってはギャンブルだったりするという違いだけで”依存の生理的メカニズム”は共通なのです。だからこそ、オーソモレキュラー栄養療法では、ゆるやかなドーパミン刺激作用のあるナイアシン(ビタミンB3)が有効なのです。と言おうとしましたが言葉を飲み込みました。言っても無駄だと感じたからです。

こういうお母さんは、どうすれば子供の症状がよくなるのかという解決策を心から求めているのではなく、”自分を肯定してくれる論理”を得ることが目的になっているのです。もし食べさせるものが間違っていたとなれば、非が自分にあったと認めなければなりません。そして、こういうお母さん自身が実は糖質依存だったりするのも事実です。子供の食を変えるとなれば、自分の食生活まで改めざるを得ない。とても残念なことですが、家族で食べに行くスィーツバイキングが何よりの楽しみのお母さんにとって、精製糖質が悪者という事実は何とも受け入れがたいのかもしれません。

と穏やかに言ってその場を丸くおさめ、お引き取り願うことにしました。

編集者は、4人の子どもをもつ父親です。自分の子どもたちのお友だちを集めてボランティアでサッカーを教えています。そうしたご縁でたくさんのお母さんたちと知り合いになりました。食育についての理解不足は、今回の事例が決して特別ではないと実感しています。お菓子やジュースが巷にあふれている社会では、糖質依存のお子さんやお母さんがとても多いのです。もちろん、ご自身は依存症に陥っているとは思ってもいない様子です。少しコミュニケーションに難があるかなと感じたお子さんのお母さんに精製糖質の害やタンパク質の重要性についてお話することがあります。突拍子もない話ではなく、心当たりがおありの知識ですから、目から鱗と喜ばれることも多いです。そして、まだ精神疾患を発症していないお子さんの場合は、お母さん自身に新しい知識を素直に受け入れる余裕があるためか、食事改善にも取り組みやすいようです。3ヶ月もするとそのお子さんが活発になり、よくおしゃべりをするようになったケースもありました。食事が本当に大切なのだと再認識したできごとでした。

遺伝的要因の統合失調症とオーソモレキュラー栄養療法による予防

統合失調症に関して言えば、実は遺伝的要因もあります。一卵性双生児の研究など、精神疾患の遺伝性を示唆するデータは多いのです。今でこそ精神科への敷居が低くなったものの、昔は家系に精神病者が出たら必死にその存在を隠したものでした。本人のみならず、身内に精神病者がいるだけで就職とか結婚に影響が出たという時代があったのです。

そして、当時ほど露骨ではないにせよ、今でもそういう面は社会の多くの場面に残っているのかもしれません。履歴書に「うつ病の既往あり」と正直に書けば、採用される可能性はどうでしょうか。社員がうつ病になってしまい仕事ができなくなった場合、会社としてはその休暇期間の給与保証をしなければなりません。できればそういう負担は避けて心身ともに健康な人材を採用したいと考えるかもしれません。

昨今、精神疾患を発症している人が増えていますが、中村先生がみなさんにお伝えしたいのは、オーソモレキュラー栄養療法なら精神疾患の発症を予防できる(もちろん治療もできる)ということです。適切な栄養の摂取によって、遺伝性のある精神疾患を含め、あらゆる病気と無縁でいられるというのがオーソモレキュラー栄養療法の信条です。この栄養療法の知識が広く普及すれば、精神疾患も恐れるに足りないという理解が一般的になり、精神疾患の既往があるというだけで偏見や不利益にさらされるという不幸が減るのではないかと考えています。